手をふれてさびしいふたり何にでもなれる万能細胞のやうで

魚村晋太郎『バックヤード』

魚村晋太郎の第三歌集『バックヤード』(2021年)に収められた一首です。

自分とは何者なのか、そのような問いを自分自身に一度ならず投げかけたことがある人もいるのではないでしょうか。

生きていくということは、自分とは何者であるのかということと無縁ではいられないでしょうし、結果的にその答えが見つからなかったとしても、その答えを追い求めていくことがすなわち生きていくということに他ならないのかもしれません。

さて、掲出歌は「ふたり」が登場するのですが、その「ふたり」はお互いに「手をふれて」いる状態です。手を触れるということはうれしいと感じるときもあれば、この歌のように「さびしい」と感じるときもあり、いずれにしても触れ合うということは何かしらの感情がそこに生まれるということなのでしょう。

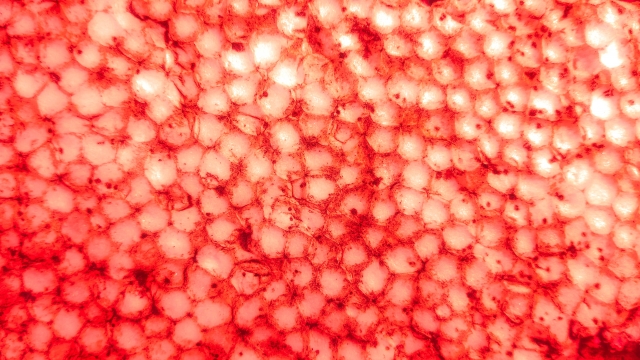

では、なぜ「さびしいふたり」なのかといえば、「何にでもなれる万能細胞のやうで」と詠われています。「万能細胞」は通常の細胞ではなく、「何にでもなれる」ところが特徴であり、であればこそ「万能」なわけです。

一見、「何にでもなれる」ということは選択の幅が無数にあり、無敵のような印象がありますが、裏を返せば、”何にでもなる可能性があるがゆえに何者でもあり得ない”ということにもなります。

互いに手を触れることで、互いがもっていた個性のようなものが失われていくといったイメージでしょうか。

互いに溶けあってしまう感覚が、まるで万能細胞のようであると喩えたところが魅力的で巧いと思いますが、万能細胞のようであるところにさびしさが兆してしまっているのです。互いに溶け合うということは、うれしさである

選択の自由度が増せば増すほど、本来もっていた特性が希薄になっていく様子が、「万能細胞」というキーワードによって表現され、一段と奥深いさびしさを湛える一首になっているように感じます。